Mikroplastik in Kläranlagen: von Messprotokollen bis zur Entfernungseffizienz

Mikroplastik ist ein neuartiger Schadstoff, dessen Verbreitung in der Umwelt ein erhebliches Risiko für die menschliche Gesundheit und für Ökosysteme darstellt. Trotz der zunehmenden Zahl an Studien zu diesem Thema sind die Aktualisierung der bestehenden Vorschriften sowie die Umsetzung wirksamer Lösungen zur Eindämmung der Ausbreitung noch in Entwicklung.

In urbanisierten Gebieten wie unseren Städten stellen Kläranlagen den Sammelpunkt für Mikroplastik dar, das aus häuslichen Abwässern stammt oder durch Oberflächenabfluss und Kanalisation eingetragen wird. Wird es in den verschiedenen Reinigungsstufen nicht wirksam entfernt, gelangt es zurück in die Umwelt und beeinträchtigt die Qualität von Fließgewässern und letztlich der Meere. In den kommenden Jahren müssen mehrere Herausforderungen bewältigt werden, um wirksame Lösungen für dieses Problem zu finden. Eine dringende Aufgabe ist dabei die Definition strenger und allgemein anerkannter Methoden sowohl für die Probenahme als auch für die Analyse von Mikroplastik am Zu- und Ablauf der Anlagen.

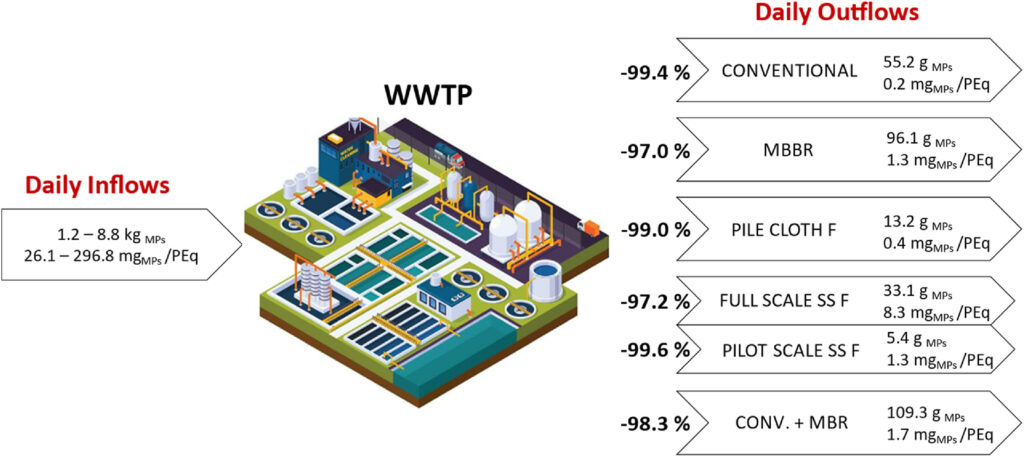

Um diese Aspekte zu klären, beteiligte sich Eco Research an einer Studie, die vom Fachbereich für Bau-, Umwelt- und Maschinenbauingenieurwesen (DICAM) der Universität Trient koordiniert wurde. Ziel war es, ein spezifisches Protokoll zur Analyse von Mikroplastik am Zu- und Ablauf von Kläranlagen anzuwenden und die Abscheideeffizienz verschiedener Behandlungstypen zu vergleichen. Die Ergebnisse liefern nicht nur einen Überblick über die qualitative und quantitative Zusammensetzung des Mikroplastiks am Zu- und Ablauf, sondern auch erste technische Hinweise sowohl zur Validierung des Protokolls als auch zur mit den aktuellen Reinigungsstufen erreichbaren Entfernungseffizienz – im Mittel über 97 %. Die Studie zeigt jedoch auch weitere Problempunkte auf, wie die Freisetzung von Mikroplastik während der Reinigungsstufen selbst durch Maschinen und Filtersysteme, erhebliche Rückstände im Ablaufwasser und vor allem die Anreicherung im Klärschlamm, mit bedeutenden Auswirkungen auf dessen Wiederverwendung in der Landwirtschaft.

Übersichtsgrafik, die die minimalen und maximalen Mengen an Mikroplastik beim Zulauf verschiedener Kläranlagen, die Werte pro Einwohnergleichwert sowie die geschätzten täglichen Emissionen in die Vorfluter darstellt.

A B S T R A C T

Wastewater treatment plants (WWTPs) play a crucial role in removing microplastics (MPs) originating from urban areas. However, despite high removal efficiencies, WWTPs systematically release MPs into the environment through effluents. Beyond their direct ecological impact, MPs can act as carriers of micropollutants and pathogens. This study quantifies and characterizes MPs, including polyethylene, polypropylene, polystyrene, polyvinyl chloride, polymethyl methacrylate, and bio-based polymers, in the influent and effluent of five municipal WWTPs employing different treatment technologies. The selected WWTPs include a conventional activated sludge (CAS) system, a moving bed biofilm reactor, two plants with tertiary filtration (pile cloth and stainless-steel filters), and a hybrid CAS/membrane bioreactor (MBR). The study aims to systematically assess MPs removal efficiencies by applying a standardized method for sampling, preparation, and analysis. In-situ sampling was conducted using a pumping and filtration system capable of capturing MPs as small as 2 μm. Samples were treated with Fenton oxidation and density separation to eliminate potential interferences before polymer identification via thermal desorption gas chromatography-mass spectrometry (TD-GC/MS). MPs concentrations varied across WWTPs but remained within a relatively stable range (215.0–761.5 μg/L), corresponding to daily MP loads of 1.2–8.8 kg entering the plants. Polyethylene was the most abundant polymer in wastewater. Removal efficiencies varied by treatment technology, with MBR and tertiary filtration achieving the highest removal rates (>99 %), unexpectedly followed by the CAS WWTP, which exhibited an MPs removal efficiency of approximately 99 %. Per capita MPs loads ranged from 26.1 to 296.8 mg/day in influents and 0.2–8.3 mg/day in effluents, depending on plant capacity and daily load. Despite high removal rates, WWTPs continue to discharge significant MPs quantities, particularly given that major polymers such as polyethylene terephthalate and polyamides were excluded from this analysis. This highlights the need for continuous MPs monitoring and improved removal strategies. Additionally, this study did not investigate sludge samples. However, MPs removal in WWTPs is strongly associated with their accumulation in sewage sludge, raising concerns about their fate during sludge disposal and potential environmental impacts. Further research on MPs present in both WWTP effluents and sludge is essential to fully assess their risks to human health and ecosystem integrity.